以太坊L1反攻:Solana共識加速與主權基金的區塊鏈競爭

摘要:

以太坊的L1反攻戰與Solana的共識加速:誰能笑到最後?最近區塊鏈圈子裡最熱鬧的話題,莫過於以太坊和Solana這兩大公鏈巨頭的“軍備競賽”。以太坊似乎意識到不能再把所有雞蛋...

摘要:

以太坊的L1反攻戰與Solana的共識加速:誰能笑到最後?最近區塊鏈圈子裡最熱鬧的話題,莫過於以太坊和Solana這兩大公鏈巨頭的“軍備競賽”。以太坊似乎意識到不能再把所有雞蛋... 以太坊的L1反攻戰與Solana的共識加速:誰能笑到最後?

最近區塊鏈圈子裡最熱鬧的話題,莫過於以太坊和Solana這兩大公鏈巨頭的“軍備競賽”。以太坊似乎意識到不能再把所有雞蛋都放在L2(Layer 2)的籃子裡,開始積極擁抱L1(Layer 1)敘事,準備來一場“供給側改革”。而Solana則繼續高舉高打,堅信只有不斷擴大應用場景,才能在激烈的競爭中生存下去,口號就是“Scale or Die”!

L1敘事再起:以太坊的供給側改革

曾幾何時,以太坊的創始人 Vitalik 的“無限花園”夢想,似乎是要把以太坊變成一個L2的樂園。但現在,他開始約束L2/Rollup的發展,更加積極地防守L1賽道。這背後的原因,我想一方面是技術發展到了瓶頸,另一方面也是對市場競爭態勢的清醒認識。以太坊主網的“提速降費”計劃被提上日程,轉向Risc-V架構只是個開始,真正的挑戰是如何在效率上趕上甚至超越Solana。

現在的以太坊,就像一個意識到自己過於臃腫的拳擊手,開始減肥塑形,希望能夠重新回到靈活矯健的狀態。當然,這個過程肯定不會一帆風順,既要考慮到現有生態的兼容性,又要面對來自Solana等新興公鏈的挑戰。但無論如何,以太坊的這一轉變,都給整個行業帶來了新的想象空間。

Solana:擴大消費需求,Scale or Die!

如果說以太坊的策略是“防守反擊”,那麼Solana的策略就是“進攻就是最好的防守”。他們堅定不移地走做大做強L1之路,除了Jump Trading研發的Firedancer進入部署流程外,在本次紐約Solana大會上,Anza團隊的Alpenglow共識協議更是出盡了風頭。Solana的目標很明確,就是要不斷擴大自己的生態,吸引更多的開發者和用戶。

Solana的崛起,得益於其在技術上的創新,例如其獨特的歷史證明(Proof of History)機制,使其在交易速度上具有明顯優勢。但同時,Solana也面臨著一些挑戰,例如其網絡的穩定性問題,以及中心化程度較高等問題。更別提时不时在社群中出现的 路怒症 事件,都讓人捏一把冷汗。

但即使如此,Solana仍然是區塊鏈世界裡一股不可忽視的力量。就像一顆冉冉升起的新星,照亮了整個行業的未來。Alpenglow 也是 Alpenglow 也是,他們的最終夢想是成為世界計算機。

Alpenglow:大規模節點時代的20%安全共識?

從比特幣開始,節點數量和離散度一直是衡量區塊鏈網絡去中心化程度的重要指標。傳統觀念認為,為了避免權力過於集中,任何單一實體都不應控制超過33%的網絡資源。但隨著技術的發展和應用場景的擴大,這種觀念是否還適用?Alpenglow 協議的出現,似乎正在挑戰這一傳統認知。

節點規模法則:安全與效率的權衡

在區塊鏈的世界裡,安全性和效率往往是一對矛盾。為了追求更高的安全性,我們需要更多的節點參與驗證,但這也會導致交易速度變慢,成本升高。反之,如果我們過於追求效率,就可能會犧牲安全性,讓網絡更容易受到攻擊。

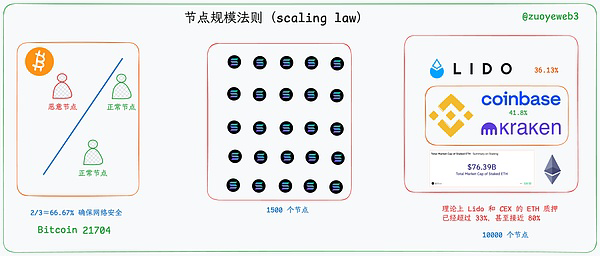

這張圖很好地詮釋了區塊鏈節點規模的法則。想像一下,在一個只有3個人的小團體裡,如果需要達成共識,至少需要2個人同意才能算數。但如果這個團體有10000人,難道還需要6667個人同意才能達成共識嗎?

Alpenglow 的設計者們認為,在大規模網絡中,並不需要追求2/3的多數票。因為在一個擁有成千上萬個節點的網絡裡,大部分節點互不相識,Lido 和 Binance 這樣的巨頭也很難協同作惡。所以,他們提出了一個大膽的想法:如果我們把節點數量和共識比例都降低一些,能否實現“提速降費”?

Alpenglow 的目標是,在保持 Solana 現有1500個節點規模的基礎上,將安全共識比例降低到20%。這樣一來,既可以提高節點確認速度,為節點賺取更多主網激勵,還可以鼓勵節點規模的擴大,比如膨脹到1萬左右。但這樣做是否會擊穿現有的安全機制?這是一個值得關注的問題。

Solana:一條美國鏈的崛起?

有人說,Solana 就該走美國鏈、陰謀團、中心化路線。為什麼這麼說呢?因為在區塊鏈的世界裡,去中心化並不是唯一的價值。在某些情況下,適度的中心化反而可以提高效率,更好地滿足用戶的需求。就像 主權基金 有時候也能在市場上發揮穩定作用一樣。

Solana 作為以太坊的反面,參與公鏈競爭,這本身就是一件有趣的事情。它就像一個叛逆的少年,不按常理出牌,勇於挑戰權威。當然,這種做法也伴隨著風險,但正是這種冒險精神,推動著區塊鏈技術不斷向前發展。就好比台北市議員 苗博雅 在議會上的質詢,總能給人帶來新的思考。

不過說實話,我個人對於過於中心化的區塊鏈項目,還是持保留態度。畢竟,區塊鏈的核心價值之一,就是去中心化。如果一個區塊鏈項目過於依賴少數幾個實體,那就失去了其存在的意義。但不可否認的是,Solana 的出現,確實給以太坊帶來了不小的壓力,也迫使以太坊開始反思自己的發展戰略。也像極了 WTT 的賽事,給傳統桌球帶來了新的活力。

Alpenglow 的技術細節:魔改 Turbine 還是走向 DPoS?

Alpenglow 的核心思想,是在大規模節點時代,不需要過於嚴苛的共識數量。畢竟,在 PoS(Proof of Stake)機制下,想要作惡需要動員龐大的資本。即使只是控制 20% 的節點,以目前的價格計算,以太坊需要 200 億美元,Solana 也需要 100 億美元。有這麼多錢,幹點什麼不好呢?誰會瘋了去控制區塊鏈?而且,還會遭到剩餘 80% 節點的反擊,除非是國家行為。

Turbine:Solana 的高效區塊廣播機制

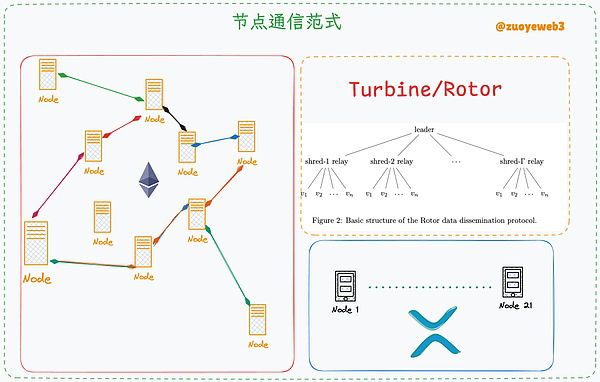

Alpenglow 在實踐上,將整個流程粗略地分為 Rotor、Votor 和 Repair 三個部分。更詳細的劃分和工作流程,可以參考其論文。但總體而言,Alpenglow 是對 Turbine 機制的深度改造。所以,我們先來簡單介紹一下 Turbine。

Turbine 是 Solana 的區塊廣播 (Block Propagation) 機制。簡單來說,Turbine 就像一個信使,負責傳播區塊信息,以達到全部節點進行共識確認的目的。在早期的以太坊設計中,區塊廣播採用的是 Gossip 協議,中文名如同“謠言、小道消息”。任意節點都可以作為初始信使,和任意節點之間進行 P2P 通信,最終達到全網確認的效果,就像“我有一個消息,我只告訴你,你千萬別跟任何人說”,最終全世界都會知道。

這種方式非常去中心化,但效率也極其低下。為了加速信息傳播,Turbine 採用了分級傳播的機制。

Alpenglow 的 Rotor、Votor 與 Repair:更快速的共識達成

Turbine 將網路節點進行分級傳播:

- 在每個週期內,將節點分為 Leader 、Relay 以及更普通節點,只有 Leader 節點可以發送區塊廣播信息。

- 少部分 Relay 節點接受信息之後繼續廣播給更多普通節點,以上過程稱為 Turbine Tree,很像一棵樹,主次分明。

在 Alpenglow 中,該協議的變種稱之為 Rotor,本質上就是有秩序地傳播區塊消息,任意 Leader、Relay 節點都非固定。

Votor 則是節點確認機制。比如,在 Alpenglow 設想中,首輪節點投票達到 80% 比例,滿足 20% 以上的最低限度,便可直接快速通過。如果首輪投票高於 60% 低於 80%,則可開啟第二輪投票,再次超越 60% 即可最終確認。

如果還不行,那就走 Repair 機制。但個人感覺,這和 Optimistic Rollup 的挑戰期類似,真走到這一步,大概率協議會完蛋。就像 蘇花公路 遇到坍方,即使搶修也需要時間。

極限速度:100ms 的區塊生成?

和暴力堆軟硬體資源拉高帶寬(Bandwidth)不同,Alpenglow 的出發點是減少區塊共識生成過程。如果數據塊盡量小,比如限定在目前的 1500 Bytes 左右,生成時間足夠短,比如現階段測試中,極限情況能跑到 100ms,是目前 10s 的 1%。(1 s=1000 ms,不過這個存疑,真的大規模實用,條件不會這麼理想,但是也很恐怖了)。

如果真的能達到這個速度,那將會是區塊鏈技術的一大突破。但正如我之前所說,實驗室數據和實際應用之間,往往存在著巨大的差距。不過,Alpenglow 的這種思路,確實值得我們學習和借鑒。 就像 蔡力行 先生帶領聯發科一樣,不斷追求技術創新,才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

Solana 的野望:超越以太坊,還是成為巨頭夾縫中的挑戰者?

在 MegaETH 之後,現有的 L2 基本卷到終點,各家都在比拼誰家的Gas費更低,誰家的TPS更高。在 SVM L2 不會獲得 Solana 支持後,Solana 主網對繼續擴容有實際需求,只有主網 TPS 壓倒一切競對,才能將 Solana 以太坊殺手的理念貫徹到底。但現實是,以太坊也在不斷進化,Solana 的“以太坊殺手”之路,註定充滿挑戰。

MegaETH 後的 L2 困境

以太坊的 L2 賽道,現在就像一個擁擠的競技場,各路英雄都在爭奪有限的資源。但隨著技術的發展,L2 的提升空間也越來越小。更重要的是,L2 的發展,也帶來了一些新的問題,比如跨鏈的複雜性,以及不同 L2 之間的互操作性問題。就像 仁寶股價 的波動,總是牽動著投資者的心。

SVM L2 不會獲得 Solana 支持,這意味著 Solana 必須依靠自身的力量來擴大生態。這既是挑戰,也是機遇。如果 Solana 能夠成功突破技術瓶頸,實現主網 TPS 的大幅提升,那麼它就有可能在與以太坊的競爭中佔據優勢。

技術邊緣的突破:計算機科學與社會學的融合

Alpenglow 也並不只能應用於 Solana,理論上,任何 PoS 鏈,包括以太坊都可以使用其機制,和我們之前介紹的 Optimum 類似,現有的區塊鏈研究已經走到技術邊緣,急需更多計算機科學,甚至是社會學理念的幫助。單純的技術堆疊,已經無法解決區塊鏈面臨的所有問題。

例如,如何設計一個更合理的激勵機制,鼓勵更多的人參與到區塊鏈網絡的建設中來?如何建立一個更公平、更透明的治理體系,防止權力過於集中?這些問題,都需要我們從社會學的角度去思考。

IBM 曾經宣稱世界未來只需要五台大型機,如果 HTTP-TCP/IP 構成的互聯網是一個,BTC 是一個, 以太坊也是一個,那留給 Solana 的空間可不大了。這句話雖然有些誇張,但也反映了一個現實:在區塊鏈的世界裡,資源是有限的。Solana 想要在這個競爭激烈的市場中生存下去,就必須找到自己的獨特價值。

就像 孔令奇 在音樂道路上的探索一樣,只有不斷創新,才能在市場上佔有一席之地。而對於 Solana 來說,它的獨特價值,或許就在於它在技術上的冒險精神,以及它對效率的極致追求。當然,這種冒險精神也伴隨著風險,但如果沒有這種冒險精神,區塊鏈技術又如何能夠不斷向前發展呢? 也許 莊宗輝 先生能從 Solana 的發展中,找到新的投資靈感。 畢竟,投資的本質,就是在不確定性中尋找機會。

还没有评论,来说两句吧...